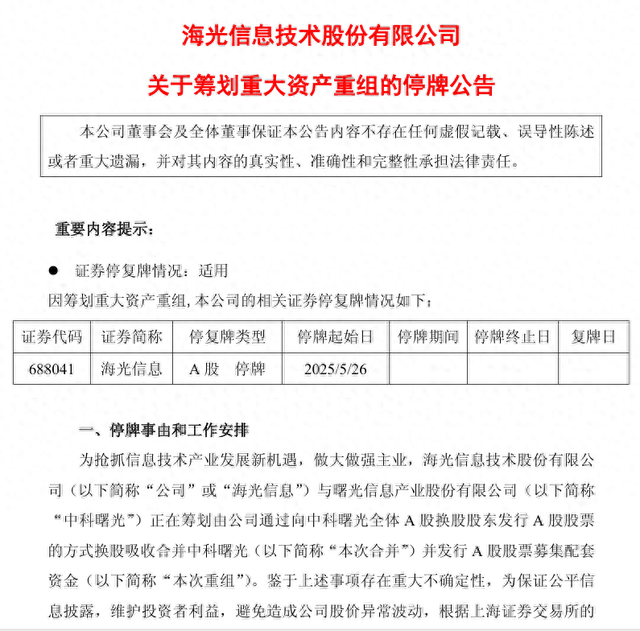

5月25日晚间个人场外配资,中国半导体与算力产业迎来一则重磅消息!海光信息、中科曙光同步公告称,双方正在筹划重组事宜。

海光信息将通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光,并募集配套资金。两家公司自5月26日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

截至停牌前,海光信息市值为3164.12亿元,中科曙光为905.72亿元,合计市值达约4070亿元。

一个是算力芯片龙头,一家是服务器龙头,这一“鲸吞式” 重组不仅是资本市场的重磅事件,将对整个行业格局产生深远影响。

同宗同源:海光信息与中科曙光

值得注意的是,两家公司本就关系颇深。

中科曙光成立于2006年,为中科院计算所旗下企业,长期承担国家超算中心建设任务,公司于2014年在上海证券交易所上市。经历20余年发展,中科曙光在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额。

海光信息于2014年成立,本就是由中科曙光、天津海泰科技投资及中科院等联合设立,核心团队也均源于中科院计算所。从诞生之初开始,中科曙光就是海光信息的最大股东。

直到2018年后,公司因引入成都国资,中科曙光持股比例才有所降低,一段时间内与成都国资基本持平,但依旧是持有30%左右股权的大股东。企查查最新显示,截至3月31日,曙光信息依旧持有海光信息27.96%的股权,为第一大股东。

2016年海光信息通过与AMD的技术授权合作进入处理器研发领域,2018年推出首款CPU产品。发展至今,已成为国内领先的高端处理器(CPU)厂商,主要产品包括CPU和加速器(DCU)等计算芯片产品。

2022年6月,发布新一代高端通用处理器“海光三号”。同年8月,在上海证券交易所上市。

在管理层人员方面,两家公司也多有重叠。

据中科曙光2024年年报,中科曙光的董事、总裁历军也是海光信息的董事。此外,海光信息董事、总经理、法定代表人沙超群,在2011年1月至2020年4月,曾历任中科曙光技术副总裁、高级副总裁。海光信息董事、副总经理、财务总监、董事会秘书徐文超,2017年5月至2021年8月也曾历任中科曙光董事、董事会秘书、高级副总裁。

海光信息总经理沙超群、前中科曙光副总裁

政策驱动:中科院体系内资源的整合

此次合并的核心推动力也来自国家战略层面的政策引导。值得注意的是,这也是5月16日,证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》后,首单上市公司间吸收合并案例。

近年来,国家推动科研院所资产证券化,通过资本市场放大技术成果转化效率。因此,此次合并也被视作中科院体系内资源的深度整合。

此外,新“国九条”指出,完善吸收合并等政策规定,鼓励引导头部公司立足主业加大对产业链上市公司的整合力度;随后“科创板八条”明确,支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并;“并购六条”进一步细化提出,鼓励引导头部上市公司立足主业,加大对产业链上市公司的整合。

值得关注的是,此次合并也恰逢中美关税博弈的关键节点。海光信息的x86授权虽源于AMD,但通过自主迭代已实现技术“去美化。2019年6月,海光信息被列入美国《出口管制条例》“实体清单”,此后AMD不再提供相关技术服务,公司自行实现了后续产品和技术的迭代开发。

在这一背景下,海光信息与中科曙光的合并,不仅是企业层面的战略选择,更是中国突破“卡脖子”技术、构建自主计算生态的关键一步。

业务协同:从“单点突破”到“生态闭环”

从产业链角度来看,曙光主要做服务器、存储和数据中心的解决方案、海光主营CPU/DCU高端国产芯片的研发。两家公司合并后,也能够形成算力芯片领域的全产业链一体化。

据每日经济新闻报道称,云服务行业专家蒋国文认为,如果两家企业能够合并成功,将构建“芯片+整机+算力”的全链条能力。其还表示:“两家企业若整合资金、人才、创新(资源),有望突破高端芯片,打造国产芯片第一品牌。”

另据央广网报道称,作为国内信息产业的头部企业,中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域具有深厚积累,海光信息则专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计。

中科曙光与海光信息进行整合,将优化从芯片到软件、系统的产业布局,汇聚信息产业链上下游优质资源,全面发挥龙头企业引领带动作用,实现产业链“强链补链延链”。

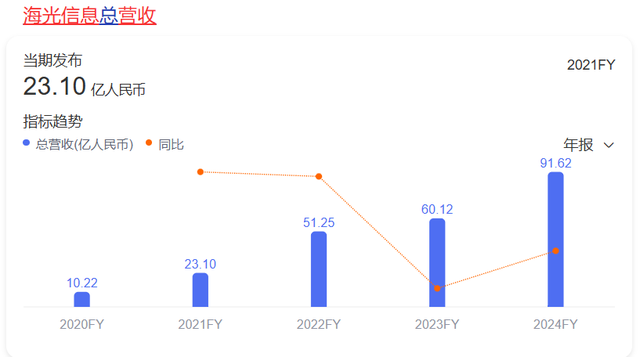

据悉,自2021年及以来,海光信息业绩才连年大涨。2021年至2024年,其实现的营业收入分别为23.10亿元、51.25亿元、60.12亿元和91.62亿元,实现的净利润分别为3.27亿元、8.04亿元、12.63亿元和19.31亿元。

海光信息在2024年营业收入同比增长52.40%;归母净利润也同比增长了52.87%。

相较之下,中科曙光营收虽仍在增长,但净利润已经出现了同比下滑。据中科曙光公告,2024年营业收入131.48亿元,同比下降8.40%。归母净利润19.11亿元,同比增长4.10%。

两者合并后,客户资源和市场渠道将实现互补个人场外配资,有望进一步扩大市场份额,增强市场竞争力,进一步优化财务情况。正如两家公司在合并报告中所说,合并是为了抢抓信息技术产业发展新机遇,促进产业链整合和高质量发展。

方正配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。